この記事ではLinuxの資格試験として有名なLPIC LEVEL1 の資格取得に向けての記事になります。

資格取得がメインになりますが、ただ暗記するのではなく実務に活かせるための学習手順を意識してご紹介させていただきます。ここまでやる必要はないかと言われる内容ですが、これらを踏まえれば9割以上の確率で受かると自負しております。

あくまで個人的に取得までに行った内容になりますので、その点はご了承ください。

※以下の画像が実際の資格取得後にいただいた証明書になります。

LPIC 101

LPIC 102

環境構築

LPICの試験ではおよそ選択問題が9割、コマンド入力が1割ほど(肌感覚ですが)になります。しかし、実際に手を動かすことがとても大切ですので、まずはLinuxが操作できる環境を構築しましょう。

Macをお使いの方はターミナルを使用しても良いですが、若干の違いがありますのでしっかりとLinuxの環境を作ることをオススメします。(VirtualBox、Docker、AWSどれでも良いです。オススメはVirtualBox)

Dockerで環境構築を行う方は以下の記事を参考にしていただければと思います。

【初心者向け】基本的なDockerコマンド⑴「DockerHubイメージ取得からコンテナ起動まで」

環境構築のための方法はググれば出てきますので、ぜひ検索してみてください。

(検索の例) Linux 環境構築 windows / Linux 環境構築 mac

このあと紹介させていただく動画講座内ではLinuxの環境構築の方法からLinuxの基礎までを学べますので気になった方は確認してみてください。

Linux初心者の方へ

※Linuxをある程度経験済みの方はこちらは飛ばし読みしてください。

まず初めに「そもそもLinuxとは?」の方は無料提供されています、Linux標準教科書をさっと(3日くらいで)みることをオススメします。

分量があるのでなかなか読破には根気が入りますが、それでも丁寧な説明がされていますのでオススメです。私も最初はこれを用いてLinuxを学習しました。

Linuxに初めて触れる方向けの良籍もありますので、一応ご紹介しておきます。(メルカリなどでも売ってあると思いますので、安く抑えたい方はそちらを)

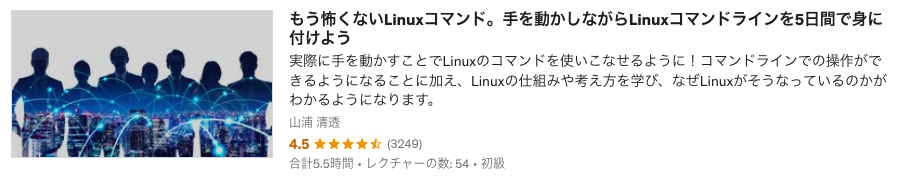

こちらは有料動画にはなりますが、評価が高くオススメです。

またLinuxの環境構築の方法も動画内で紹介してあります。私もこれを視聴し、手を動かしながらコマンド入力することで自然と身に付きました。

(プレビューは無料/定期的な値引き期間あり)

LPIC LEVEL1に向けた実践学習方法

ここからはLinux未経験の方も経験者の方へも共通の学習方法を紹介させていただきます。

まずはLPIC LEVEL101の認定書である『Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応』を通してインプットしていきます。

書籍がなくてもネットで学べると言う方がいますが、ネットでは曖昧な記事やLinuxに関する内容を体系的に学べないというデメリットがあると考えます。

また手元に書籍を置いておくことで、曖昧な知識(コマンドのオプション)などを何度も見返すことができますので、書籍を中心とした学習をオススメします。

どの学習もそうですが反復することでしっかりとした知識として定着していきます。

ではインプットの方法です。

『Linux教科書 LPICレベル1 Version5.0対応』を各章ごとに分けて知識のインプットを行います。その際、手を動かせるところは動かしながら実際の動作を確認します。

章ごとの末尾には演習問題がありますので、それを解いた後で次の章に進みましょう。

書籍でのインプットはしっかりと読み込んで進めていただき、隙間時間にはそのインプットしたことをアウトプットしていきましょう。

知っておられる方も多いと思いますが、Ping-tというサイトを使いアウトプットを行います。

このサイトではLPIC101の問題が全て無料(全720問)で提供されています。スマホ対応もしてありますので、隙間時間に最適な学習サイトです。(※LPIC102は有料)

ただし、間違えたところは解説を読み、しっかりと理解する必要があります。

そのため隙間時間に問題を解き、時間と環境が整っているときに解説+手を動かすことをお勧めします。問題だけ解き、わかった気になっている状態が一番危険なので私はこのようにしていました。(解説がわかりにくければ書籍にて理解する◎)

具体的に…

一回目:とりあえず解いてみて、次の問題に進む前に答えだけ確認。解説は見ない。

二回目:再度解き直し、答えを確認。その際間違えたところもしくは正解したが、きちんと理解できていないところは解説を見る。

三回目:解いてみて、不正解のところを確認する。

Ping-tを何度も繰り返し解き、正答率8割を目指しましょう。

またこのPing-tでは受験チケットが割引価格で販売されていますので、試験を受ける際はPing-tから購入しましょう。

受験チケット価格(税込)

Ping-t ⇨15,400円

LPI公式 ⇨16,500円

ここまでくればかなりの理解度がついているはずです。ここからは試験を意識して問題を解いていきましょう。

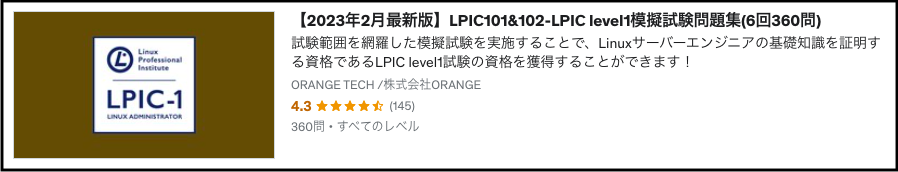

以下がオススメですが、必要ないと思った方は無理にしなくてもこの後紹介する最後の問題集だけで良いかと思います。

ただ実際の試験を意識した問題と時間指定(90分以内での回答)が求められるので、念を入れておきたいという方にはぜひ実施していただければと思います。

※問題に対する解説はあまりよくないので、書籍での確認が良いです。

試験一週間前からはひたすら以下の問題集を解くことです。私が実際の試験を受けた際には全く同じ問題が5問ほど出題されていました。

過去の合格した方の記事をみても同様に同じ問題が出題されていたというコメントが多くみられます。なので必ず取り組むことをオススメします。

以上が試験に向けて取り組むべき内容を順序立ててご紹介させていただきました。

試験会場にて

最後に試験会場の説明をさせていただきます。

※私が受験した試験会場でのことになります。会場ごとに異なる恐れがありますので、参考程度に

試験はパソコンでの回答になります。

持ち込めるのは渡されるメモ用紙とペンのみです。

自信がない問題はメモに番号を書いておくと後で見直ししやすくなります。

試験時間は90分間となりますが、かなり余裕があるので、見直しをしっかりと行いましょう。

回答終了後、すぐに合否判定の結果が画面に出力され、合否判定の用紙を渡されます。

今回は以上になります。合格を掴み取ってください。

コメント